Il ponte delle spie

Spielberg legge nella Storia, e nel Cinema, i segni che aiutano a interpretare il presente

In questo 2015 viviamo in un mondo impaurito e paranoico, sentiamo sulla nostra pelle occidentale un senso di insicurezza, di sfiducia, di paura dell’altro, palpabile, spesso e volentieri iperbolica, totalizzante. Non abbiamo, almeno noi ormai quasi trentenni, vissuto la Guerra fredda, la paura della Bomba, il pericolo sovietico. È un’epoca che abbiamo imparato a conoscere attraverso i racconti, spesso cinematografici. Per anni questi racconti, anche i più possenti ed emblematici un titolo tra tanti: Il dottor Stranamore – Ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba di Kubrick li abbiamo accolti con un senso di lontananza, come riflessi di un passato ormai distante. Oggi invece l’attualità ci riporta alla memoria un tempo vissuto al cinema prima che nella vita reale.

Steven Spielberg quel tempo l’ha vissuto e il senso di riconoscimento che stiamo vivendo oggi, perfettamente travasato nella macchina spettacolare del suo cinema, arriva in sala in maniera diretta, quasi addirittura didascalica, nel suo ultimo Il ponte delle spie. Il film racconta una storia vera: l’avvocato newyorkese James Donovan (Tom Hanks) viene prima incaricato di difendere un uomo accusato di essere una spia russa (Mark Rylance) e, dopo averne evitato la condanna a morte, di trattarne lo scambio con un pilota americano, precipitato col suo aereo spia e catturato dai sovietici.

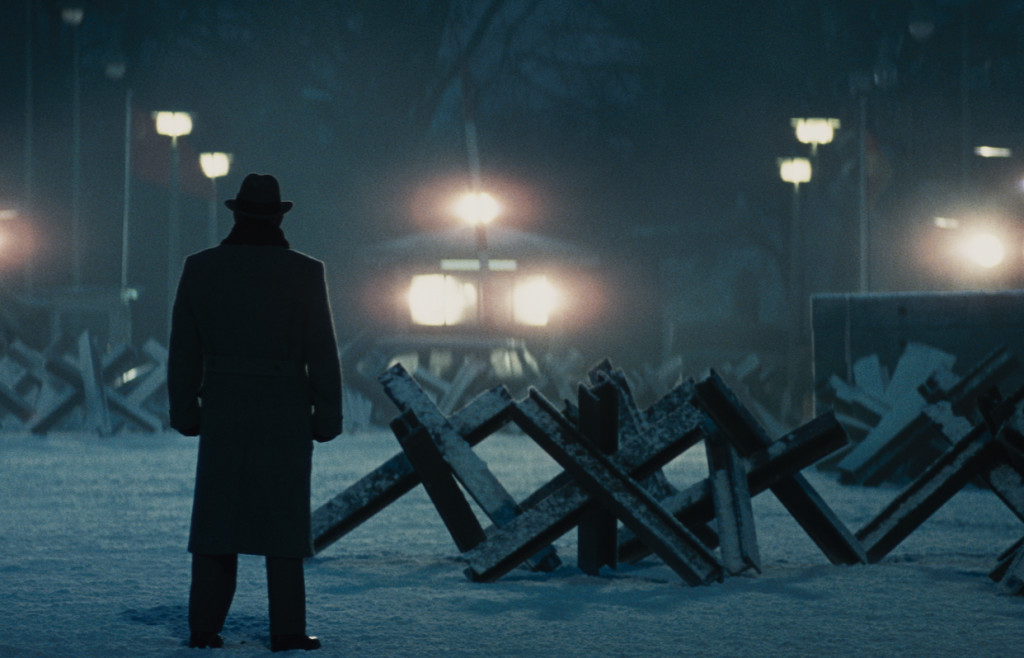

Spielberg legge nella Storia, e nel Cinema, i segni che aiutano a interpretare il presente. Lo aveva già fatto in maniera mirabile con lo splendido Lincoln e oggi utilizza una vecchia vicenda di spie per parlare dell’America di fronte all’Altro, un avversario che non si capisce e che è facile odiare, ma con cui non si deve rinunciare a confrontarsi. Per questo sceglie ancora l’everyman, non l’Eroe né la spia connotata del cinema di genere, ma un avvocato le cui malizie sono venate da un insopprimibile umanesimo, da una comprensibile paura di fronte all’ignoto ma unita alla curiosità dell’intelligenza, alla sfiducia verso il luogo comune, alla certezza della possibilità del dialogo. È lui ad attendere alle porte di un mondo altro, a grattare la superficie della Cortina di ferro.

È un’immagine in cui riecheggia l’eco di un film decisivo nella storia del cinema di spionaggio, La spia che venne dal freddo di Martin Ritt (1965): il racconto crudamente realistico e amaramente desolato di un intrigo tra Berlino Est e Londra in cui emergeva potente la frattura tra l’astrazione delle ideologie e l’effettiva umanità, smitizzata e spesso triviale, delle azioni dei personaggi.

La spia che venne dal freddo, Martin Ritt, 1965

A supportare in maniera fondamentale l’architettura di un film che volutamente rinuncia alla spettacolarità per privilegiare la raffinatezza delle inquadrature (nella sempre curatissima fotografia di Janusz Kaminski) è la sceneggiatura firmata da Matt Charman con Joel e Ethan Coen. Il personaggio di Donovan cui dà vita l’interpretazione di un Tom Hanks giustamente definito su IL il «Jimmy Stewart degli anni 90 e oltre» è attraversato da debolezze e idiosincrasie puramente coeniane pur senza mai smettere di essere un perfetto eroe liberal del cinema di Spielberg con il suo rispetto per l’umano, l’attaccamento alle libertà costituzionali come primaria spinta identitaria.

Questa urgenza di dire la cosa giusta, di raccontare il presente filtrandolo nelle lenti della Storia non è immune da retorica. Il finale in tal senso è emblematico delle potenzialità enormi di un regista in totale controllo dell’immagine, capace di suggerire per giustapposizioni puramente visive tutto un mondo di discorsi politici dalla complessità vertiginosa, e insieme del rischio che Hollywood ha di dire troppo, di sottolineare là dove non sarebbe stato in fondo necessario. Ma, ancora una volta, un film di Spielberg conferma come anche il cinema più aperto alla comprensione e al gradimento di un vasto pubblico possa scivolare leggero sulla fragilissima linea che separa la politica dalla propaganda, il discorso dallo slogan, la cultura dalla barbarie. Purtroppo una capacità sempre più rara.